La ciencia biomédica ha avanzado en los últimos 50 años gracias a la idea de que la naturaleza funciona de una manera simple, es decir, con una dinámica lineal (los outputs son proporcionales a los inputs) y determinística (los fenómenos son predecibles mediante las leyes de la naturaleza). Es decir, la biomedicina (la ciencia médica basada en la investigación biológica básica) ha asumido hasta ahora que el universo está ordenado.

Y en cierta manera lo está. Los procesos biológicos básicos como la difusión en las membranas celulares, los mecanismos de ósmosis, de intercambio gaseoso o los impulsos eléctricos neuronales son invariables en cualquier ser vivo porque obedecen a reglas físicas y químicas universales.

Pero estas reglas de la física y la química, que están en la base de los fenómenos biológicos, no son suficientes para explicar la vida. Las leyes básicas de la naturaleza no son las leyes de la vida. Esto puede enunciarse de otra manera: las leyes de la física y la química no pueden predecir fenómenos complejos como son los biológicos. Por ejemplo, aunque las leyes de la física pueden explicar las transmisión neuronal no pueden explicar el funcionamiento del cerebro.

Las leyes de la naturaleza son generalizaciones a las que se ha llegado mediante la experimentación o el razonamiento científico que normalmente pueden representarse mediante una fórmula matemática. Son marcos conceptuales que facilitan y organizan la observación y son capaces de predecir ciertos resultados cuando las condiciones del sistema son fijas y conocidas. Son reglas universales (o, mejor, que utilizamos como si fueran universales) como la ley de la gravedad, la física del movimiento, la teoría de flujos, el magnetismo o la electricidad.

Las leyes de la naturaleza establecen la característica de «predictibilidad» que otorgamos a los fenómenos físicos y químicos que puede resumirse en la frase: la naturaleza no tiene opciones. Por eso podemos adivinar el futuro si las condiciones permanecen constantes; y si cambian, como el sistema es lineal, pues re-calculamos y volvemos a ser capaces de predecir qué pasará.

Está visión simple está en la base de muchos razonamientos de los médicos:

- el asma implica una obstrucción al flujo de aire en los bronquios –> los broncodilatadores aumentan el calibre de los bronquios –> los broncodilatadores mejoran el asma

- la hipertensión implica una resistencia a la función del corazón –> el corazón sufre cuando trabaja contra resistencia –> los hipotensores reducen esa resistencia — los hipotensores son buenos para el corazón

Sin embargo, el problema es que la capacidad predictiva de estas reglas determinísticas que son las leyes de la naturaleza disminuye cuanto más complejos son los sistemas. Aunque algunas simplificaciones o heurísiticos cognitivos, como los de arriba, nos funcionen para el día a día, la realidad es que en la clínica real fallan más que una escopeta de feria, es decir, la naturaleza sí tiene opciones. Por ejemplo: los beta 2 agonistas de larga duración aumentan la mortalidad en el asma si se utilizan sin corticoides. Por ejemplo, la angioplastia en el ángor inestable reduce la mortalidad; en el ángor estable no.

Por eso Vinay Prasad cree que es un problema enseñar ciencias básicas y naturales a los alumnos de ciencias de la salud: comienzan a razonar como si las leyes de la naturaleza fueran directamente aplicables a la biología humana y como si la complejidad biológica fuera igual de predecible que la posición de Jupiter dentro de 3 meses, cometiendo graves errores:

«No es difícil darse cuenta de que tantos años dedicados a aprender cómo funcionan las partes del organismo puede hacer bastante daño. Estas materias transmiten una idea a los alumnos sobre la primacía de las ciencia básicas sobre las clínicas. Entrenamos a nuestros estudiantes en el reduccionismo y no en el empirismo. Por eso, los alumnos acaban creyendo que los medicamentos funcionan gracias a los mecanismos básicos sobre los que parece que actúan. Y eso no es cierto. Los efectos sobre los procesos básicos es una de las formas en las que puede llegar a funcionar un fármaco, tecnología o intervención médica, pero solo podemos estar seguros de que lo hace cuando lo demuestra un ensayo clínico bien diseñado»

Y continua:

«La ciencia básica no es lo primero que deben aprender los estudiantes. La primacía que se le da a estas materias explica que a los cardiólogos les cueste aceptar que reducir el colesterol en prevención primaria no salva vidas o a los traumatólogos que operar meniscos dañados por los años tiene los mismos resultados que no hacerlo. Esos estudiantes se convierten en médicos que piensan: «¿Cómo puede este estudio empírico contradecir el mecanismo básico?». La realidad es que el organismo humano es tan complejo y nuestra comprensión sobre su funcionamiento tan escasa que con demasiada frecuencia pensamos que funciona lo que realmente no funciona»

Mossman tituló su libro «La paradoja de la complejidad» por este motivo:

«Esta es la paradoja de la vida. Es simultáneamente simple y compleja; predecible e impredecible»

Lo simple/predecible y lo complejo/impredecible son dos vías paralelas:

- un funcionamiento fisiológico normal (como la tensión arterial) necesita predictibilidad (es decir, estabilidad), descrita por leyes químicas y físicas; pero también capacidad para responder a los cambios internos y externos (inestabilidad) que son impredecibles y continuos (ejercicio, cambios de temperatura, etc..)

- los procesos simples, como los potenciales de acción en las membranas que sustentan el funcionamiento del cerebro, son más o menos predecibles, ya que siguen las leyes básicas de la naturaleza; pero el funcionamiento del cerebro no es explicable por sus mecanismos básicos ya que es un fenómeno complejo emergente (no explicable por la suma de sus partes)

Mossman explica de otra manera la teoría de Prasad:

«La mayoría de las enfermedades tienen una complejidad fundamental que no puede ser explicada mediante los procesos determinísticos que responden a las leyes básicas de la naturaleza. Por eso la evolución clínica es impredecible. El carácter complejo de las enfermedades neuronales y de salud mental deriva de la complejidad cerebral. La difusión de iones a través de las membranas celulares no puede explicar las propiedades emergentes que definen el funcionamiento de una mente humana aunque son imprescindibles para su funcionamiento. Es decir, en los niveles altos de complejidad, la fisiología trasciende las leyes básicas de la naturaleza»

¿Cómo integrar esta paradoja?

No es fácil. La investigación biomédica se ha visto fascinada por los mecanismos básicos y la medicina ha sufrido un reduccionismo constante en su evolución científica de los últimos 200 años

Hoy sigue intentando avanzar como si no existiera esta paradoja. La crisis de innovación existente está explicada en parte por esta dificultad que tiene la medicina para comprender que el paradigma reduccionista ya no sirve para encontrar nuevos medicamentos.

Aunque algunas enfermedades pueden responder a patrones explicativos determinísticos, la mayoría no lo hacen; las que lo hacían, como las enfermedades infecciosas con los antibióticos o la diabetes con la insulina, son grandes avances de la medicina o, mejor, «regalos de la naturaleza», como los denomina James le Fanu, pero escasos y, curiosamente, descubiertos más bien gracias al azar que a la comprensión de sus bases fisiopatológicas.

https://saludcomunitaria.wordpress.com/2012/11/04/epigeneticsandsdoh/

La naturaleza ha sido generosa con la medicina pero ahora para procurar salud hay que currárselo más y de otra manera: por ejemplo abordando los determinantes sociales de la salud (con efectos biológicos a través de la epigenética)

Pero el imaginario de la simplicidad y lo biológico domina los procesos mentales de los profesionales de la salud. Por ejemplo, la promoción de los medicamentos actúa activando heurísticos cognitivos que fueron fijados en los procesos lógicos y de razonamiento clínico de los sanitarios durante los años de la universidad.

http://www.nogracias.eu/2015/04/25/medicina-basada-en-mitos/

La industria conoce su poder explicativo y simplificador y los utiliza en sus técnicas promocionales (David Healy cuenta muy bien la invención de la categoría ISRS por el departamento comercial de Pfizer). La mente busca siempre explicaciones simples aunque sean falsas.

Vinay Prasad termina:

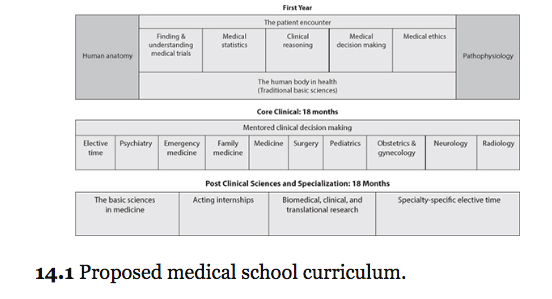

«Los tradicionales estudios preclínicos deberían desaparecer para que los alumnos aprendieran a enfrentarse a los enfermos desde la experiencia empírica más que desde la teoría científica que puede o no explicar cómo o por qué una determinada intervención funciona. El curriculum debería incluir habilidades en razonamiento clínico y toma de decisiones, técnicas de búsqueda en la literatura científica y lectura crítica»

¿Será la medicina capaz de asumir la complejidad o seguirá instalada en el cada vez más ineficaz (aunque lucrativo) paradigma biomédico?

Abel Novoa es presidente de NoGracias

Tanto los mecanismos descritos por las ciencias básicas como el modelo reduccionista son válidos cuando se consideran aspectos de la salud y la enfermedad igualmente reducibles. Seguirán teniendo un bien ganado lugar en la práctica de la medicina. Ayudan a conseguir efectos terapéuticos sobre mecanismos simples, algunos de los cuales se citan en la entrada. Imprescindibles en situaciones de urgencia y a menudo eficaces en situaciones agudas para conseguir objetivos puntuales. En afecciones crónicas su impotencia curativa es obvia en la mayoría de las situaciones clínicas; su máximo beneficio consiste en su efecto supresivo: mantener a raya síntomas y signos derivados de uno o varios de los diversos mecanismos de la enfermedad al precio de la dependencia farmacológica, la polimedicación, los efectos adversos, el sobregasto sanitario y el desinterés en la promoción de los factores de salud no farmacológicos, entre otros.

Cuando abordamos el estudio de la complejidad de los mecanismos globales reactivos y defensivos que constituyen salud y enfermedad, entonces la «medicina de los mecanismos» ya no ayuda mucho. El sistema adaptativo complejo que es el ser humano resulta ya inabordable con exclusivamente la medicina físico-química (y, podríamos añadir, estadística), y resulta desesperantemente ineficaz en la curación de problemas crónicos. Entonces necesitamos modelos de abordaje y actuación ampliados, es decir, empíricos. Para avanzar en la comprensión teórica de tales complejidades, la teoría del caos viene a echarnos una mano. Escribí algo al respecto, quizás sea de interés citarlo aquí1.

Este enfoque holístico, empírico, adaptado a la complejidad real de los problemas de salud, se va imponiendo en la praxis médica llamémosla convencional, por pura necesidad evolutiva, podríamos decir. Y, con actitud prudente, tentativa, a la espera de disponer de los recursos necesarios para su valoración y validación por una Ciencia neutra, independiente del puro comercio, se siguen practicando y desarrollando varias modalidades tradicionales de ejercicio médico que en conjunto conocemos como medicina no convencional. Al abordar global e individualmente los problemas de salud de cada persona, y haberlo hecho durante siglos, sus prácticos acumulan y están ávidos por compartir y contrastar una experiencia médica al menos a considerar desde una actitud desprejuiciada por parte tanto de la profesión médica como de la población. Su discusión y contraste en los foros profesionales, académicos y científicos adecuados aportaría algunas luces y no pocas líneas de investigación al conjunto de la medicina, para probable beneficio de los pacientes.

En este contexto médico ampliado deviene especialmente vana, fútil, desfasada y hasta desesperada la pretensión de muchos de que la medicina debe ser mecanicista, reduccionista y supresiva… o no ser. De que debe ser explicable por la física, la química o la estadística o ser catalogada como charlatanería. De que sus prácticos, todos charlatanes, todos carentes de ética, deben ser expurgados de la medicina si no se atienen a los dictados de esta exclusiva y excluyente «medicina científica». Tiene un pase que lo digan los prosélitos adeptos a la sacrosanta “omnisciencia”, ajenos a menudo al ámbito no ya médico, sino siquiera sanitario, y por tanto necesariamente desconocedores de las complejidades médicas. Pero que lo estén diciendo y ejecutando con decidida intención supresiva médicos cuyo quehacer diario depende en tal grado del empirismo y del holismo clínicos, ya clama al cielo.

Aude sapere!, nos recuerdan los clásicos.

1 Caos, la pauta que subyace. MR. Revista Española de Homeopatía. Nº 16. Invierno de 2005

Aunque no estoy de acuerdo en otros muchos enunciados, centraré mi crítica en la última parte de este artículo, esto es, acerca de los «regalos de la naturaleza».

Es cierto que todavía no hemos enterrado por completo el cientificismo que nace de la visión positivista de la ciencia. Ciertas posturas rígidas e intolerantes desde sectores sociales (muchas veces mal informados, o que les interesa creer en esa mala información) colocan a la ciencia en un lugar que, ni lo puede ocupar, ni se le debe exigir: el de dar respuestas generales a problemas generales. Si no se acepta esta incapacidad, los negacionistas podrán seguir aprovechándose de esta «tara» para extender sus apologías acientíficas.

Sin embargo la ciencia sigue siendo un instrumento eficaz (tal vez el más eficaz) para dar respuestas parciales a preguntas parciales. Y desde ahí se puede realizar una crítica eficaz y útil de la ciencia y apra la ciencia, como la que desarrollaron Kuhn y Toulmin (aunque sus perspectivas eran bastante diferentes).

Cuando aceptamos que todo descubrimiento científico es un «regalo», estamos aproximándonos al anarquismo epistemológico de Feyerabend. Olvidamos que esos regalos que nos otorga la ciencia, y que son obtenidos sin utilizar el método científico (heliocentrismo, rayos X, penicilina…), no podrían haber sido descubiertos si no hubiera habido allí alguien para recibirlos (Galileo, Röntgen, Fleming…) con una formación científica estructurada y unos conocimientos de ciencia básica notables.

Además, el desarrollo posterior de dichos «regalos», tanto a nivel científico como tecnológico (mecánica clásica, tomografía, producción industrial de penicilina) solo fueron posibles sobre una base epistemológica basada en el método científico.

https://movimientoquilt.wordpress.com/2018/07/05/los-limites-de-la-medicina-cientifica-o-por-que-la-gente-confia-en-la-homeoterapia-y-ii/

Gracias Isidoro por la excelente matización. Es verdad que muchas de las casualidades que alumbraron descubrimientos esenciales en la medicina (penicilina, corticoides, clorpromacina, primeros anticancerígenos, etc..) necesitaron un científico al otro lado para detectar su potencial y diseñar su desarrollo. Lo que Le Fanu expresa en su libro Rise and Fall of Medicine es que es método lógico de ir de los conocimientos básicos a los fármacos ha tenido menos éxito del esperado; es más, con el actual paradigma, muchos de ellos no se hubieran ni financiado por falta de plausibilidad biológica.

Tal vez no sea un problema de la ciencia básica, sino más bien de cómo se aplican sus resultados en las soluciones tecnológicas.

Pondré un ejemplo en mi especialidad (traumatología): a través de la ciencia básica y de estudios biomecánicos se han obtenido una serie de implantes quirúrgicos que han cambiado radicalmente el destino de millones de pacientes aquejados de fractura de cadera (una epidemia silenciosa): tornillo-placa deslizante, clavo cefalomedular y prótesis de cadera. Las casas comerciales han obtenido cientos de millones de euros de beneficios en la obtención y mejora de un instrumental que, realmente, funciona. Y nos es necesario para salvar vidas.

Ahora bien, para aumentar los beneficios, estas mismas casas comerciales llevan tiempo proponiendo implantes para el tratamiento de otra fractura que también es epidémica en la población occidental: la de húmero proximal. Y han decidido mantener el paradigma que ha funcionado bien en cadera: placa, clavo, prótesis. Resultado: 25-30% de complicaciones postquirúrgicas, >15% de reoperaciones, y resultados funcionales similares al tratamiento conservador (1, 2). Curiosamente, cuando se les pregunta sobre este tema, los cirujanos de referencia mundial (todos relacionados con la industria) consideran que esta evidencia científica es un «peligro para los pacientes y para nuestra especialidad».

En este caso la ciencia básica ha resuelto un problema (tratamiento de la fractura de cadera) pero fracasa cuando se quiere generalizar a articulaciones similares (húmero proximal). Aun así, las casas comerciales no cejan en el esfuerzo de proporcionar implantes, cada vez más agresivos, pero igualmente poco exitosos: placas con tornillos cementados, clavos rectos, prótesis reversas… Articulan el paradigma, huyen hacia delante para que nadie se percate de que el tratamiento que proponen está en franca crisis. Para cuando alguien levante la voz de alarma sobre la ineficacia de estos materiales, ya tendrán preparados otros «novíssimos» (y caríssimos).

Por lo tanto, tal vez el asunto que propones sea mucho más complejo: la ciencia básica es fundamental para los pasos sucesivos a dar en la resolución de muchos problemas médicos, pero a veces sus resultados son mal utilizados, bien por ignorancia, bien por maniobras industriales.

1- Handoll HH. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 11;(11):CD000434. doi: 10.1002/14651858.CD000434.pub4.

2- Rangan A. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. JAMA. 2015; 313:1037-1047.

Es cierto.Ya deben cambiar los prejuicios y paradigmas que solo son un culto al Ego de los que practicamos la medicina.Porque ahí no están todas las explicaciones y ni la encontraremos.

Muy cierto y casi nunca nos damos cuenta.

estupendo escrito y mi hizo recordar la medicina es ciencia y arte y agragaria gregaria o inclusiva