El autor denuncia el sesgo sistemático de los procesos de generación de conocimiento biomédico hacia las intervenciones farmacológicas, tecnológicas o sanitarias.

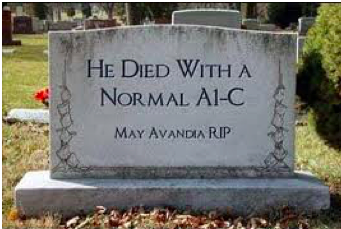

La exigencia de evidencias blandas (experimentos sesgados, mal comunicados en la literatura, consensos de expertos no basados en conocimiento sólido o empecinados en proteger prácticas «rentables», etc) para decidir introducir y mantener nuevos tratamientos en la clínica habitual y evidencias duras para retirarlos, están poniendo en riesgo a miles de enfermos. La medicina juega a la ruleta rusa en cabeza ajena.

El autor señala en el texto diez ejemplos de revocaciones médicas en situaciones muy prevalentes. La mayoría de las intervenciones farmacológicas o tecnológicas, a pesar de las evidencias en contra, se siguen recomendando y utilizando.

Diez revocaciones en enfermedad cardiovascular.

Por Sebastian Vignoli Carradori

Introducción

La investigación en biomedicina no es fiable. Tiene una alta tasa de errores. Estas afirmaciones pueden parece contraintuitivas. ¿Cómo va a ser eso así con todos los avances, descubrimientos, con lo que ha aumentado la esperanza de vida, con las vacunas, con la prevención y el diagnóstico precoz, con el cribado del cáncer? No puede ser. Errores se cometerán, por supuesto, pero son pocos y la medicina se va autocorrigiendo sobre la marcha, pensarán algunas/os. Sí, hay errores, pero son en todo caso menores y los fármacos/intervenciones/pruebas que llegan a ser usados en la población general son fiables y han pasado por muchos filtros y controles, pensarán otras/os.

Todos/as tienen parte de razón. Pero aún así, desgraciadamente, se cometen muchos errores. La metainvestigación o metaciencia ha ido acumulando pruebas empíricas durante los últimos 20 años que así lo sugieren. Una de estas pruebas son las revocaciones, pero hay muchas más. Los errores que se comenten son tan frecuentes e importantes que, al leer un estudio corriente en la literatura biomédica con un resultado positivo, lo más probable es que sea un falso positivo provocado por los sesgos y el error aleatorio. Habría que partir de esa premisa, y son los autores los que tienen que convencernos de que no, de que no es así. Esta sería la manera más prudente de encarar un estudio.

Algunas pruebas empíricas de que la mayoría de los descubrimientos en biomedicina son falsos positivos o su efecto está sobreestimado

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0010068

- Tasa imposible de estudios positivos (96%) (1,2): la biomedicina parece saberlo todo. Hipótesis que plantea, hipótesis que le sale bien. Pero eso no tiene sentido, ya que, sobre todo en investigación exploratoria, cabría esperar una tasa mucho mayor de resultados negativos

https://www.nature.com/articles/s41562-016-0021

- Crisis de reproducibilidad/replicabilidad (3): si se intenta (lo cual pasa poco, desgraciadamente), más del 50% de los estudios no se puede repetir. Y un estudio que no se puede repetir no es fiable, ya que no sabemos qué ha provocado el resultado. Investigadores biomédicos de la industria han señalado que sólo se pueden reproducir menos del 25% de los mejores estudios, la creme de la creme (4,5).

- Estudios con resultados contradictorios: en muchos estudios, sobre todo observacionales, simplemente modificando el análisis de los mismos datos crudos podemos obtener un resultado y el contrario, siendo ambos estadísticamente significativos. Por otro lado, es frecuente encontrar muchos estudios con resultados que se contradicen entre si.

- Sólo el 1% de los hallazgos en biomedicina básica preclínica llega a la práctica clínica

- Elevada tasa de revocaciones (40%)

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1902230

- Reanálisis de los datos crudos de ensayos clínicos da resultados diferentes a los publicados en el 35% de los casos (6)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18633328

- El efecto de una intervención o tratamiento frecuentemente se desinfla con la publicación de nuevos estudios (7,8)

¿Qué es una revocación?

Una revocación se produce cuando un tratamiento o intervención médica actual se demuestra peor que una intervención que se realizaba antes o no es mejor que no hacer nada (placebo).

Es el resultado de la publicación de nuevos estudios, mejores que los realizados anteriormente (a veces, simplemente no había ninguno), con mejor diseño, sin sesgos aparentes o menos sesgos y/o mayor potencia estadística. La revocación también puede ser resultado de una revisión sistemática.

Que quede claro: una revocación no es un avance científico, es el reconocimiento de un error de inicio, la constatación de que algo que hacemos no tendríamos que haberlo hecho nunca.

Revocaciones en biomedicina

¿Sabemos que tasa de revocaciones tiene la medicina? O sea, cuando la medicina trata de comprobar y reafirmar lo que hace y publica un estudio mejor que los que había previamente, ¿cuántas veces está equivocada?, ¿qué porcentaje de reafirmaciones tiene?.

http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)00405-9/abstract

Estamos de enhorabuena porque tenemos una buena estimación (9). Una revisión del 2013 estudió las revocaciones publicadas durante 10 años (2001-2010) publicadas en The New England Journal of Medicine. Recopiló todos los estudios que trataban de reafirmar una intervención médica establecida. ¿Resultados?

En el 40’2% de los casos se producía una revocación, o sea, la nueva práctica médica establecida no era mejor que la intervención que había sustituido o que el placebo. La tasa de reafirmaciones (38%) era menor y en el 21’8% de los casos, los resultados no eran concluyentes.

Voy a repetirlo para que se entienda bien.

Cuando la medicina trata de comprobar si una práctica establecida es correcta o no, habitualmente mediante la realización de un ensayo clínico mejor que los realizados previamente, el resultado es el siguiente:

- 40’2% de revocaciones: esa práctica clínica nunca se debería haber implementado

- 21’8 de resultados no concluyentes: no se sabe si la práctica clínica es mejor que lo anterior o que el placebo

- 38% de reafirmaciones: se confirma la práctica clínica testada es mejor que lo anterior o el placebo.

Vamos a hacer un símil con llevar el coche al taller. Sería como llevar el coche al taller y que el mecánico nos dijese: “mire, déjemelo, pero que sepa que solo hay un 38% de posibilidades de que se lo arregle; un 40’2% de que me equivoque y en el 21’8% restante no sabré exactamente lo que he hecho”.

Esto es lo que ofrece la medicina moderna.

¿Por qué tenemos una tasa tan elevada de revocaciones?

Varios motivos lo pueden explicar. Brevemente, algunos de los más importantes (creo que los principales son los 2 primeros) son estos:

- Mala calidad de la investigación primaria: los sesgos y el error aleatorio causan la mayoría de falsos positivos en medicina. También cometemos errores al suponer que los beneficios en variables no importantes o subrogadas se trasladan automáticamente a beneficios en variables duras. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis no arreglan el problema, ya que adolecen de los mismos sesgos que la investigación primaria

- Problemas estadístico: la significación estadística no demuestra que nuestra hipótesis sea cierta

- Problema epistemológico: asociación estadística y causalidad no son lo mismo

- Muchos postulados teóricos de la biomedicina podrían ser incorrectos

¿Qué hace la medicina ante una revocación?

La medicina no suele llevar bien las revocaciones. Sólo se aceptan si la intervención revocada aumenta claramente la mortalidad. Si no es así, o se acepta parcialmente, o se niega, o se ignora.

Los expertos, en claro conflicto de interés profesional, casi siempre tratan de matizar o negar la revocación. Se señalan los problemas metodológicos del estudio revocatorio, ignorando los problemas más graves de los estudios que se defienden y citan. O tratan de buscar subgrupos donde la intervención si podría ser beneficiosa. Y al final, no se suele llegar a ninguna conclusión definitiva, solicitando nuevos estudios que clarifiquen más la evidencia.

Pero, por supuesto, seguimos haciendo la intervención revocada, no dejamos de hacerla. Lo más lógico, si se solicita más evidencia, sería una suspensión cautelar de la intervención. Pero no. Si sólo se demuestra que la intervención no es mejor que el placebo, o sea, no tiene ningún efecto, o tiene algún beneficio sobre alguna variable subrogada, la intervención revocada se sigue realizando.

Diez revocaciones en enfermedad cardiovascular

De las 10 revocaciones que presentaré a continuación, sólo 1 ha sido aceptada sin enmiendas. Las demás lo han sido parcialmente, han sido y son matizadas, o son ignoradas o negadas y rechazadas. Algunas de estas revocaciones ya han sido explicadas previamente (10); yo añadiré algunas más.

- Tratamiento antiarrítmico en el infarto de miocardio

Esta es la única revocación que ha sido claramente aceptada por los expertos. La verdad es que es difícil negarse cuando la intervención casi triplica la mortalidad del placebo.

Las arritmias cardíacas son una causa de muerte frecuente poco después de haber sufrido un infarto. Hasta principios de los años 90, se trataba de manera habitual con antiarrítmicos clase 1c (encainida, flecainida) a los pacientes que habían sufrido un infarto. Aún sin tener pruebas claras, los expertos recomendaban su uso porque, lógicamente, si se previenen las arritmias, la mortalidad tiene que bajar. Un razonamiento mecanicista inapelable, los mejores expertos lo recomiendan, el tratamiento no puede ser malo, ¿no? Los ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) previos, de pequeño tamaño, no habían demostrado nada importante en medidas de resultado duras; como mucho, se bajaba la incidencia de arritmias. Pero la cosa parecía tan clara que algunos consideraban que no era ético un ensayo clínico con placebo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1900101

El 21 de marzo de 1991 se publica en The New England Journal of Medicine(NEJM) el ensayo clínico CAST (11) , y el asunto da un giro de 180º. Se comparó a casi 1500 pacientes que habían sufrido un infarto en tratamiento con encainida o flecainida con placebo. El reclutamiento de pacientes tenía que durar 3 años, pero se paró poco antes de los 2 porque la mortalidad en el grupo de los fármacos casi triplicaba a la del placebo.

Pocas veces un estudio cambia tanto las cosas: se acabó el tratamiento antiarrítmico para los infartados. Aunque el cuento no acabó bien, por desgracia. ¿Cuántos muertos provocó el tratamiento? Pues sólo en EEUU, se han estimado 50.000 muertes prematuras.

- Tratamiento antiarrítmico de la fibrilación auricular

Hasta principios de este siglo, el tratamiento de la fibrilación auricular (FA) estaba casi siempre dirigido al mantenimiento del ritmo sinusal, ya sea mediante cardioversión o mediante el uso de fármacos antiarrítmicos. Se decía por aquel entonces que este enfoque mejoraba los síntomas y la tolerancia al ejercicio, bajaba el riesgo de ictus y se mejoraba también la supervivencia y la calidad de vida. Casi nada. ¿Grado de evidencia?: lo recomendaban expertos cardiólogos y el razonamiento mecanicista es incontestable.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021328#t=article

El 5 de diciembre de 2002 se publica en el NEJM el ensayo clínico AFFIRM (12). Se aleatorizó a más de 4000 pacientes con FA a control del ritmo con antiarrítmicos o a control de la frecuencia (<80 latidos/minuto con betabloqueantes, calcioantagonistas y digoxina). Se les siguió una media de 3’5 años. La medida de resultado principal era la mortalidad total. ¿Resultados?

Ninguna diferencia estadísticamente significativa importante entre ambos grupos. Bueno, una: la tasa de hospitalización fue un 7% mayor en el grupo de control del ritmo.

Tengo que reseñar que se detectó una ligero aumento de la mortalidad en el grupo del control del ritmo, que, aunque no sea estadísticamente significativo (p= 0’08), no es desdeñable y posiblemente sea un falso negativo por falta de potencia estadística.

Esta revocación ha sido aceptada parcialmente. Posteriormente se han publicado más ECAs con los mismos resultados. Una de las formas que tienen los expertos de minimizar las consecuencias es matizar la revocación y buscar subgrupos de riesgo en los que la intervención pudiera ser beneficiosa. En este caso, se dijo tras la publicación de AFFIRM, por ejemplo, que en el subgrupo de pacientes con FA y insuficiencia cardiaca (IC) sistólica el tratamiento antiarrítmico si tenía que ser beneficioso, pues la contracción auricular coordinada podría aumentar el gasto cardíaco y mejorar los síntomas. Igual que antes, impecable razonamiento mecanicista.

Pues bien, la evidencia científica nos vuelve a dejar en evidencia, valga la redundancia, y el 19 de junio de 2008 se publica un ensayo clínico en este subgrupo de pacientes, FA con IC sistólica (13). ¿Resultados? Ninguna diferencia entre los dos grupos (mortalidad CV y total), ni siquiera en los síntomas (los resultados en la calidad de vida fueron parecidos). Eso si, los pacientes en el grupo de control del ritmo parecen tener una mayor tendencia al ingreso hospitalario, sobre todo en el primer año de tratamiento (p=0’001), a causa de FA rápida, bradiarritmia y cardioversión.

En resumen, el tratamiento antiarrítmico no parece tener ningún beneficio sobre el control de la frecuencia, ni siquiera en los síntomas, y si más efectos adversos.

Pero, ¿qué se recomienda hoy en día?

La última guía de la práctica clínica sobre FA de la Sociedad Europea de Cardiología (14) en la página 41 explica que el objetivo del tratamiento antiarrítmico es la mejora de los síntomas relacionados con la FA, y está indicado cuando el paciente sigue sintomático a pesar de una adecuado control de la frecuencia. Da dos referencias para apoyar esta afirmación. Una es una revisión de la Cochrane, actualizada en 2015 (15), donde se revisa el efecto del tratamiento antiarrítmico sobre la mortalidad total, los efectos adversos, los efectos proarrítmicos, la incidencia de ictus y la recurrencia de la FA. No se revisa su efecto sobre los síntomas de la FA. La otra referencia es una revisión sistemática publicada el 2014 en Annals of Internal Medicine (16) donde tampoco se recoge ninguna prueba clara de que el tratamiento antiarrítmico mejore los síntomas de la FA.

¿Dónde están las pruebas de que el tratamiento antiarrítmico mejore los síntomas? Que yo sepa, lo único que hay es una modesta eficacia para mantener el ritmo sinusal y disminuir las recurrencias. Pero, ¿qué importa eso si no tiene repercusiones clínicas ni sobre la calidad de vida ni sobre medidas de resultado duras?

Nos cuesta muy poco empezar una intervención o un tratamiento: con pequeños estudios con medidas subrogadas o la recomendación de un puñado de expertos tenemos bastante. Ahora bien, para dejar de hacer algo exigimos evidencia de la más alta calidad e incontrovertible, consenso de todos los expertos y no se cuantas cosas más. Yo creo que tendría que ser justo al contrario: hay que exigir todos esos requisitos antes de iniciar una intervención, y no después, para dejar de hacerla.

- Control estricto de la frecuencia cardíaca (<80) en fibrilación auricular

Hasta el año 2010 las guías de la práctica clínica de FA recomendaban un control estricto de la frecuencia cardíaca: < 80 latidos por minuto en reposo y <110 con el ejercicio. ¿Evidencia? Opinión de expertos. Según ellos/as, haciendo esto se prevendrían ictus y IC, y se mejoraría la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, además de disminuir la mortalidad total.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1001337#t=article

El 15 de abril de 2010 se publica en el NEJM el ensayo clínico RACE II (17) y, de nuevo, la evidencia científica contradice el impecable razonamiento de los expertos. Se aleatorizan 614 pacientes con FA a 2 grupos: control estricto o control blando, y se les sigue durante 2’5 años con medidas de resultado duras (mortalidad CV y total). Si, si, lo sé. Muestra pequeña, poco seguimiento. Pero era la mejor evidencia disponible hasta la fecha. ¿Diferencias entre los 2 grupos? Ninguna.

Por lo tanto, el control blando de la FC, al ser más fácil de alcanzar sería el de 1ª elección. Así, lo reconoce la guía antes mencionada de la Sociedad Europea de Cardiología (SEC) en la página 39, pero deja la puerta abierta al control estricto si los síntomas así lo exigen.(14)

Hay que reseñar que, al igual que en el ensayo AFFIRM, se detectó en el RACE II un ligero aumento de la mortalidad en el grupo experimental (control estricto) no estadísticamente significativo, pero clínicamente destacable. Podría ser un falso negativo por falta de potencia estadística (poca muestra, pocos eventos), teniendo en cuenta además que la incidencia de ictus en el grupo de control estricto casi triplica el grupo de control blando.

Al igual que antes, podemos preguntar ¿dónde está la evidencia que demuestra que el control estricto de la FC en FA mejora los síntomas? La guía de la SEC no se molesta en dar ninguna referencia clara al respecto.

- Tratamiento de la dislipemia en pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado

Las estatinas son seguramente beneficiosas en algunos pacientes (por ejemplo, después de haber sufrido un infarto). Los expertos recomiendas su uso en prevención primaria en caso de tener un riesgo cardiovascular alto. Se han publicado algunos ensayos clínicos importantes con pacientes en situación de prevención secundaria o primaria con riesgo CV muy alto, en los que cabría esperar un claro beneficio de las estatinas, pero el resultado no ha sido el esperado.

Los pacientes con IC sistólica tienen un riesgo CV muy elevado (muerte súbita, síndrome coronario agudo que provocaría IC aguda). Los ensayos clínicos pivotales con estatinas han excluido a los pacientes con IC. Pero se ha postulado que las estatinas podrían tener un efecto beneficioso por sus propiedades antiinflamatorias. Además, algunos estudios observacionales así lo sugerían.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0706201#t=article

En el año 2007 se publicó el ensayo clínico CORONA (18). 5000 pacientes con IC con fracción de eyección reducida o sistólica fueron aleatorizados a rosuvastatina o placebo y se les siguió más de 5 años. Más del 70% de los pacientes tenían cardiopatía isquémica, o sea, estaban en situación de prevención secundaria. Las medidas de resultado eran importantes: morbimortalidad CV y mortalidad total. ¿Resultados? A pesar de bajar LDL y los ingresos hospitalarios, no hay ninguna diferencia importante entre rosuvastatina y placebo: mortalidad total, mortalidad CV y eventos coronarios. Otro ensayo clínico en el mismo grupo de pacientes con IC, el GISSI-HF (19), comparó también rosuvastatina con placebo: ninguna diferencia importante, a pesar de bajar claramente el colesterol-LDL. Así que, tratar a pacientes con IC con estatinas no tiene el beneficio que cabría esperar.

Otro grupo de pacientes, los que tienen insuficiencia renal crónica (IRC) grave y están en diálisis, tendrían que beneficiarse claramente de las estatinas, al tener un riesgo muy elevado de infarto, muerte súbita y IC. De hecho, casi todos los pacientes que derivo al nefrólogo por este motivo, cuando vuelven, lo hacen con la estatina correspondiente. Hasta 2009, sólo teníamos evidencia de estudios observacionales y el consenso de los expertos. Ese año se publica el ensayo clínico AURORA (20), que aleatorizó a casi 2800 pacientes en hemodiálisis a 10 mg de rosuvastatina o placebo y los siguió casi 4 años. A pesar de bajar el colesterol-LDL un 43%, no hubo ninguna diferencia significativa entre los 2 grupos (mortalidad CV, mortalidad total, infarto e ictus). Ya se había publicado en el 2005 un ensayo clínico parecido, el 4D (21), pero este centrado en pacientes con diabetes tipos 2 en hemodiálisis, aleatorizando a 1255 pacientes a atorvastatina o placebo, y tampoco encontró ninguna diferencia importante entre los 2 grupos (mortalidad CV, infarto e ictus).

Recapitulemos: tratar con estatinas a pacientes con IRC terminal en diálisis, con un riesgo CV muy elevado, no tiene ningún beneficio importante. Justo en un grupo de pacientes en los que cabría esperar mayor beneficio… nada.

Los expertos que defienden en tratamiento con estatinas en pacientes con IRC en hemodiálisis presentan el estudio SHARP (22), publicado en 2011, para apoyar su recomendación. Pero los resultados de este estudio, a pesar de lo que pudiera parecer, no difieren mucho de los ensayos AURORA o 4D. El SHARP aleatoriza a 9438 pacientes con IRC, un tercio de los cuales estaban en diálisis, a simvastatina+ezetimiba o placebo. Si leemos sólo el resumen (abstract), el tratamiento reduce un 17% la morbimortalidad CV, sobre todo a costa de bajar el riesgo de ictus isquémico.

Pero si buceamos un poco más en los resultados, vemos que la cosa no está tan clara. El tratamiento, a pesar de reducir la morbilidad CV no tiene ningún efecto sobre la mortalidad total. ¿Por qué? Pues porque parece aumentar el riesgo de cáncer e infecciones respiratorias (eso si, la p es > 0’05, pero los resultados son relevantes desde el punto de vista clínico).

¿Qué sentido tiene que el tratamiento baje la morbilidad CV (ictus) sin bajar la mortalidad CV ni la total? Pues no digo que no tenga ningún valor, ya que bajamos el riesgo de enfermar, pero los resultados no son ni mucho menos lo que se dice sólidos. Por otro lado, hay que reseñar que los autores del SHARP no separan los resultados de los pacientes que están en diálisis y los que no, con lo cual no sabemos si el beneficio es el mismo en pacientes en hemodiálisis. Hay que tener en cuenta, además los resultados de los ensayos AURORA y 4D.

¿Y qué dicen las guías? Pues por ejemplo y para mi sorpresa, la última guía de la SEC del manejo de las dislipemias de 2016 (23), acepta parcialmente las revocaciones, y dice que en pacientes con IC o en hemodiálisis sin enfermedad CV no hay que iniciar estatinas.

Pero, como comentario general, hay que reseñar como nuestro modelo de riesgo CV falla en 2 grupos de pacientes con riesgo muy elevado.

- STENTs en cardiopatía isquémica estable

La colocación de STENTs en caso de síndrome coronario agudo disminuye la morbimortalidad CV y prolonga la vida. Sin embargo, su utilización se ha generalizado a otras indicaciones en las que el beneficio es, como mínimo, dudoso. Sería esperable que el tratamiento de lesiones significativas en angina estable reduzca la mortalidad, el riesgo de síndrome coronario agudo e infarto. Pero hasta el año 2007, la colocación de STENTs en cardiopatía isquémica estable sólo había demostrado que mejoraba la frecuencia de la angina de pecho y la capacidad de ejercicio a corto plazo. Hasta 2007, a pesar del poco beneficio probado, el 85% de los STENTs que se colocaban en EEUU eran electivos, o sea, en cardiopatía isquémica estable.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070829#t=article

El 12 de abril de 2007 se publica en el NEJM el ensayo clínico COURAGE (24). Este estudio repartió aleatoriamente a 2287 pacientes con angina de pecho estable a colocar un STENT o a tratamiento médico y los siguió una media de 4’6 años. Las medidas de resultado son duras: mortalidad total, incidencia de infarto e ictus. ¿Hubo diferencias significativas entre los 2 grupos? Ninguna.

Poco antes del estudio COURAGE se había publicado en estudio OAT (25), que comparaba en 2166 pacientes que habían tenido un infarto previo, la colocación de STENT con el tratamiento médico óptimo. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los 2 grupos.

Tengo que reseñar que en ambos estudios se detectó un aumento de la incidencia del reinfarto en el grupo experimental que, aunque no es estadísticamente significativo, si es clínicamente relevante. En ambos estudios, el único resultado positivo de la colocación de STENTs es la menor tasa de revascularizaciones, pero si no se mejora ningún resultado duro (infarto, mortalidad) no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a colocar n STENTs ahora para evitar colocar un STENT más tarde?

Los defensores de la colocación de STENTs en cardiopatía isquémica estable citan principalmente 2 estudios: FAME 2 y PRAMI. El estudio FAME 2 (26) aleatoriza a 888 pacientes con cardiopatía isquémica estable y una estenosis funcionalmente significativa a STENT+tratamiento médico vs. tratamiento médico sólo. Sólo se encuentran diferencias significativas en la tasa de revascularizaciones urgentes (hospitalización que comporta la colocación de un STENT los primeros 2 años después de procedimiento). El NNT es de 10; o sea colocamos 10 STENTs hoy para evitar colocar uno más tarde, sin ninguna diferencia significativa en mortalidad ni infartos. ¿No sería mejor colocar 1 STENT más tarde y nos evitamos colocar 9?

El estudio PRAMI (27) aleatoriza a 465 a colocar un STENT+tratamiento médico vs. tratamiento médico sólo. Este estudio si consigue demostrar resultados positivos en medidas duras: disminuye la morbimortalidad CV.

Sin embargo, la muestra, además de pequeña, es muy especial y seleccionada. Son 465 pacientes que han sufrido una síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (infarto), que se les ha colocado un STENT en la arteria ocluida causante del infarto; si el procedimiento ha tenido éxito y tienen más arterias ocluidas con una estenosis >50% y estas son tratables con STENT, entonces se aleatorizan a STENT+tratamiento médico vs tratamiento médico sólo.

Este estudio, con una muestra tan seleccionada, tiene poca validez externa, o sea, sus resultados son poco generalizables a los pacientes con cardiopatía isquémica estable. Nada que ver con el estudio COURAGE, con mucha más validez externa y potencia estadística.

Recientemente se ha publicado otro estudio (28) con una muestra similar al estudio PRAMI, y sólo encuentra diferencias significativas en la tasa de revascularizaciones, sin hallar diferencias en medidas de resultado duros.

El estudio COURAGE es el mejor estudio disponible sobre el tema. Una revisión sistemática (29) publicada en Archives of Internal Medicine en 2012 tampoco encontró diferencias entre colocar un STENT y el tratamiento médico en los 7 estudios analizados.

Esta revocación no ha sido aceptada por los cardiólogos, que siguen colocando STENTs en cardiopatía isquémica estable. ¿Cómo se justifican? Pues puede utilizar un análisis cherry-picking (sólo citan ciertos estudios o revisiones). También suelen decir que la mayoría de estudios utilizaban STENTs metálicos, y hoy en día se usan mucho más los STENTs farmacoactivos, mucho mejores ya que se trombosan mucho menos. De acuerdo, pero ¿dónde están los estudios que lo demuestran sin dejar lugar a dudas?

- STENTs farmacoactivos (drug eluting STENTs)

Los STENTs farmacoactivos han ido sustituyendo a los metálicos de manera progresiva los últimos años. ¿Motivo? Se reestenosan y trombosan menos que los metálicos. Estas ventajas deberían conllevar una reducción de la mortalidad y los infartos. Los ECAs disponibles para apoyar este cambio, sin embargo, tienen problemas, ya que la mayoría usan muestras muy seleccionadas y pequeñas.

Un meta-análisis de 126 ECAs (30) que comparaban diferentes tipos de STENTs, farmacoactivos y metálicos, indica que algunos STENTs farmacoactivos (cobalto cromo everolimus) disminuyen la incidencia de infartos y la mortalidad. Pero no hay que olvidar que los metaanálisis de estudios sesgados y sin potencia estadística no solucionan el problema, los sesgos persisten. La mayoría de estudios incluidos en el metaanálisis tiene muestras pequeñas, y los outcomes primarios están relacionados con la reestenosis (subrogados), siendo los outcomes duros secundarios.

Cuando se hace un ECA posterior al meta-análisis con suficiente potencia estadística y menos sesgos, en más de 1/3 de los casos los metaanálisis se equivocan (31). Y eso, creo, ha sido lo que ha pasado en este caso.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1607991#t=article

El 29 de septiembre de 2016 se publica en el NEJM el estudio NORSTENT (32). Aleatoriza 9013 pacientes con enfermedad coronaria estable e inestable a colocarse un STENT farmacoactivo o uno metálico, y los sigue durante 5 años. Las medidas de resultado primarias son las importantes de verdad: mortalidad e infarto.

No hubo ninguna diferencia importante entre los 2 grupos. Sí hubo diferencias significativas en las tasas de revascularización y trombosis del STENT, siendo mejores los farmacoactivos. Pero, ¿qué importancia tiene eso si no conlleva ninguna diferencia clínica?

¿Qué dicen los expertos ante este estudio revocatorio? Una muestra es la correspondencia del estudio en el NEJM . Básicamente, niegan la revocación. Uno dice que ahora hay STENTs sin polímeros que sólo requieren un mes de antiagregación. Otro cita el metaanálisis de 126 ECAs que he comentado antes, y señala problemas metodológicos del NORSTENT (que los tiene), etc, etc. En resumen, todos dicen que los STENTs metálicos no tienen ya lugar en la cardiología intervencionista contemporánea.

Pero los hechos son los que son: el mejor ensayo clínico disponible que compara las diferencias entre los STENTs metálicos y los farmacoactivos no muestra ninguna ventaja significativa. No hay que olvidar que los STENTs farmacoactivos obligan a doble antiagregación durante más tiempo que los metálicos, y que, por lo tanto, estos pacientes tiene un mayor riesgo de sangrado.

¿Empezaremos a cuestionar la colocación de STENTs farmacoactivos ahora?

Yo creo que no.

- Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial leve (< 160/100)

Hasta hoy todas las guías clínicas y casi todos los expertos recomiendan el tratamiento farmacológico de la HTA leve. El actual umbral diagnóstico de la hipertensión arterial (HTA) fue establecido hace 24 años, y hace 20 que se recomienda el tratamiento farmacológico de la HTA leve.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895954

El año 2012, una revisión sistemática de la Cochrane (33) puso de relieve que no había evidencia para tratar a ese grupo de hipertensos. Los autores bucearon en la literatura y sólo hallaron un viejo ensayo clínico y datos de pacientes individuales de otros tres ensayos que comparaban fármacos con placebo en hipertensos leves sanos (unos 9000 pacientes en total). El resto de la evidencia disponible que se utilizaba para justificar el tratamiento de hipertensos leves mezclaba hipertensos leves con moderados (entre 160/100 y 180/110) y graves (>180/110), o con hipertensos en prevención secundaria. ¿Qué encuentran los autores de la revisión? El tratamiento aumenta los efectos adversos pero no tiene ningún efecto sobre la morbimortalidad CV.

El 50% de los hipertensos estarían entonces sobrediagnosticados y sobretratados.

¿Ha cambiado algo desde que se publicó esta revisión hace ya 5 años? No. La revocación se ha ignorado. Seguimos igual. Incluso parece que vamos a intensificar el tratamiento y exigir cifras de control más bajas a los hipertensos (< 120/80). Un artículo de opinión publicado hace poco en JAMA (34), escrito por el Dr. Chobanian, unos de los autores del JNC 7 y experto mundial en HTA, defiende bajar las cifras de control de HTA.

O sea, vamos hacia el lado contrario. Nos cuesta mucho aceptar una revocación cuando va contra nuestros intereses profesionales, de investigación o económicos.

En palabras de Ion Ioannidis, con 2 turbadoras preguntas:

- ¿Cuán probable es que los médicos diseñen estudios que amenacen su trabajo, al disminuir los procedimientos, pruebas diagnósticas e intervenciones que realizan?

- ¿Está la Medicina Basada en la Evidencia condenada a ser aceptada de buen grado sólo cuando nos lleva a más medicina, incluso si esto comporta menos salud?

Dr. Ioannidis, le contesto: creo que es poco probable que un experto reduzca su campo de influencia. Por lo que yo he visto, es al revés: tiende a expandirse bajando el umbral o ampliando los criterios diagnósticos y elevando las exigencias de los criterios de buen control.

- Control estricto de la Diabetes Mellitus tipo 2 (HbA1c < 6%)

Muchos estudios de cohortes muestran que el grado de control de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) está muy relacionado con la morbimortalidad CV, la retinopatía diabética, la insuficiencia renal crónica y otras enfermedades. Un aumento del 1% de la hemoglobina glicada (HbA1c) aumenta un 18% el riesgo de eventos vasculares, un 12-14% el riesgo de muerte y un 37% el riesgo de retinopatía y nefropatía. También tenemos ensayos clínicos que demuestran que, mejorando el control de la DM-2 mediante la HbA1c, bajamos la morbimortalidad CV y el riesgo de otras complicaciones.

Ahora bien, ¿hasta donde tenemos que la bajar la HbA1c? Hasta el año 2008 las guías clínicas recomendaban el tratamiento intensivo (Hb< 6%) basándose en los resultados de algunos ECAs. El problema era que algunos de estos estudios tenían problemas de potencia estadística y las medidas de resultados duras (muerte, enfermedad) eran secundarias.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0802743#t=article

El 12 de junio de 2008 se publica en el NEJM el estudio ACCORD (35). Más de 10.000 pacientes diabéticos tipo 2 fueron aleatorizados a tratamiento intensivo (HbA1c < 6%) vs. tratamiento habitual (HbA1c 7-7’9%) y seguidos una media de 3’5 años. La medida de resultado primaria era una combinación de incidencia de infarto e ictus y muerte CV.

¿Resultados? El tratamiento intensivo aumenta un 22% la mortalidad total y un 35% el riesgo de muerte CV.

A partir de este estudio se han relajado los objetivos de control en los DM-2. En España así lo muestra el algoritmo terapéutico de la redGDPS del 2014 (36).

La última guía de la American Diabetes Association(ADA) del 2017 (37) propone niveles de control un poco más estrictos, aunque no tanto como los anteriores al estudio ACCORD. En general, propone un objetivo de HbA1c< 7%.

- Revascularización de HTA vásculo-renal

La HTA renovascular es la primera causa de HTA secundaria, y además potencialmente curable, o al menos eso me decían en la carrera y me lo siguieron diciendo hasta el 2009. ¡La de pacientes que habré auscultado el abdomen en busca de un soplo en una arteria renal!

El problema era que, hasta el 2009, los beneficios demostrados de la revascularización eran más bien escasos: sólo bajaba la TA de forma modesta, no mejoraba la función renal de manera clara, y ni hablar de curación, según una revisión (38).Todos los estudios hasta la fecha eran de tamaño pequeño (3 ECAs, 210 pacientes en total)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0905368#t=article

El 12 de noviembre de 2009 se publica el ensayo clínico ASTRAL (39) en el NEJM. 806 pacientes con HTA renovascular son aleatorizados a revascularización (95% STENT) o tratamiento médico, y fueron seguidos casi 5 años. Medidas de resultado: cambio en la función renal (outcome primario; aquí se equivocan, creo), TA, morbimortalidad CV y mortalidad total. La muestra es muy pequeña, es cierto, y seguramente el estudio no tiene potencia estadística para encontrar diferencias en las medidas de resultado secundarias. Pero es la mejor evidencia disponible. ¿Qué diferencias se encontraron entre los 2 grupos? Ninguna, ni en la función renal, ni en la tensión arterial, ni en ninguna medida de resultado dura (enfermedad, muerte).

¿Y qué dicen las guías hoy en día? La guía de HTA del la SEC de 2013(40) matiza la revocación.

Señala, y tiene razón, los problemas metodológicos del ASTRAL, y dice que, aún así, la revascularización no está indicada en la HTA vásculorrenal, si la función renal es estable y la HTA está bien controlada. Se entiende que deja la puerta abierta a la revascularización si no se cumplen estas 2 premisas. De acuerdo, pero ¿dónde está la evidencia para emitir esta recomendación? Hay que recordar que en el estudio ASTRAL hubo 38 complicaciones provocadas por la intervención (incluyendo 2 muertes y amputaciones de piernas y dedos). Mucho riesgo para bajar la tensión arterial y mejorar la función renal, ¿no?

- Cribado de factores de riesgo cardiovascular y educación sanitaria en la población general

Está revocación duele en Atención Primaria y me duele como médico de familia. Cuestiona una de las actividades principales que hacemos en la consulta, de la que estamos muy orgullosas/os porque sólo hacemos nosotras/os. Además, es el corazón del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS). Pero las pruebas científicas son las que son.

El cribado oportunista de factores de riesgo CV en la consulta, ya sea mediante exploración física o analítica, permite su detección y tratamiento precoz. La teoría es muy buena: la detección y tratamiento antes de que aparezca la enfermedad o síntomas (prevención primaria) y la educación sanitaria para modificarlos tendrían que reducir la morbimortalidad CV y la total.

A pesar de su implementación desde hace casi 30 años en Atención Primaria, la evidencia científica hasta el 2014 era más bien escasa. Una revisión de la Cochrane de 2011 (41) de 55 ECAs (163.471 participantes), de los que sólo 14 tenían medidas de resultado duras, así lo había señalado.

Los ECAs estudiaban el efecto de la educación sanitaria en 1 ó más factores de riesgo CV en la población general, y su efecto sobre la morbimortalidad. El seguimiento medio era de 12 meses, poco tiempo. No se apreciaba ningún efecto sobre la mortalidad coronaria ni la total, aunque en el análisis de subgrupos, si se detectó un descenso en la morbimortalidad CV en hipertensos y diabéticos. Los autores de la revisión concluían que el cribado y la educación sanitaria para modificar hábitos de vida no son efectivos en la población general, pero podría serlo en población de alto riesgo (HTA, diabetes). Los autores también criticaban la heterogeneidad de los estudios, todos con muestras pequeñas y poco seguimiento, apuntando que harían falta estudios con mayor muestra y más seguimiento.

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3617

El 9 de junio del 2014 se publica en el British Medical Journal el ensayo clínico INTER99 (42). Aleatorizó 61.301 personas sanas /sin enfermedad CV a educación sanitaria o al grupo control (atención sanitaria estándar). Los siguió durante 10 años. La educación sanitaria podía ser de alta o baja intensidad. Las medidas de resultado eran: incidencia de cardiopatía isquémica (primario), incidencia de ictus, eventos CV y mortalidad.

¿Qué diferencias hubo entre los grupos? Ninguna. O sea, la educación sanitaria para modificar factores de riesgo CV en la población general, a pesar de tener un efecto modesto sobre medidas subrogadas, no tiene ningún efecto sobre la morbimortalidad CV.

En palabras de los autores del INTER99:

“los controles de salud y la educación sanitaria o counselling en la población general no reducen la carga de la enfermedad CV en la sociedad y no tendrían que formar parte de las políticas de salud públicas”.

¿Hemos modificado nuestra práctica clínica a partir de este estudio? ¿Ha cambiado algo? No, que yo sepa

Conclusión y recomendaciones finales

- Una tasa de revocaciones del 40’2% es inaceptable

- Los expertos no suelen aceptar las revocaciones, salvo que la práctica revocada aumente claramente la mortalidad

- Para mejorar, es del todo necesario elevar los requerimientos para implementar un tratamiento/intervención

- Hacen falta mejores estudios primarios

- No hay que aceptar recomendaciones emitidas a partir de estudios sesgados y/o un solo estudio y/o revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios sesgados

- Los y las médicos de familia podrían tener un papel fundamental para presionar a los expertos especialistas para no implementar o desimplementar intervenciones de dudosa o nula eficacia

Epílogo

Hace poco escuché al Dr. Mark Tonelli en un charla sobre los límites de la Medicina Basada en la Evidencia (https://youtu.be/IPgrn2ACWuI) decir que somos «bolsas andantes de sesgos cognitivos».

Cuando un médico lee un estudio científico, por regla general, concluye con unos de estos dos resultados:

- Ya lo sabía: cuando el estudio confirma sus prejuicios y creencias

- No me lo creo: cuando el estudio choca con sus prejuicios y creencias. Simplemente lo niega, y cuanto mayor es el conflicto, mayor el sesgo cognitivo. Hay conocimiento que es, simplemente, inaceptable. Es demasiado para su sistema de creencias.

Sebastián Vignoli es médico de familia. Twitter: @sebasvignoli

Enlace al texto completo en formato pdf: https://drive.google.com/open?id=0B-yciu5gQvgtMTR5LUJYRk83d00

REFERENCIAS

- Fanelli D. “Positive” results increase down the Hierarchy of the Sciences. PLoS One. 2010 Jan;5(4):e10068.

- Kavvoura FK, Liberopoulos G, Ioannidis JPA. Selection in reported epidemiological risks: an empirical assessment. PLoS Med. 2007 Mar 6;4(3):e79.

- Munafò MR, Nosek BA, Bishop DVM, Button KS, Chambers CD, Percie N, et al. A manifesto for reproducible science. Nat Publ Gr. Macmillan Publishers Limited; 2017;1(January):1–9.

- Prinz F, Schlange T, Asadullah K. Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets? Nat Rev Drug Discov. 2011 Sep;10(9):712.

- Begley CG, Ellis LM. Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature. 2012 Mar 29;483(7391):531–3.

- Ebrahim S, Sohani ZN, Montoya L, Agarwal A, Thorlund K, Mills EJ, et al. Reanalyses of Randomized Clinical Trial Data. JAMA. American Medical Association; 2014 Sep 10;312(10):1024.

- Ioannidis JP a. Why most discovered true associations are inflated. Epidemiology. 2008;19:640–8.

- Ioannidis JPA. Contradicted and initially stronger effects in highly cited clinical research. JAMA. 2005 Jul 13;294(2):218–28.

- Prasad V, Vandross A, Toomey C, Cheung M, Rho J, Quinn S, et al. A decade of reversal: an analysis of 146 contradicted medical practices. Mayo Clin Proc. Elsevier; 2013 Aug 8;88(8):790–8.

- Prasad V, Cifu A. The reversal of cardiology practices: interventions that were tried in vain. Cardiovasc Diagn Ther. 2013 Dec;3(4):228–35.

- Echt DS, Liebson PR, Mitchell LB, Peters RW, Obias-Manno D, Barker AH, et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. N Engl J Med. 1991 Mar 21;324(12):781–8.

- Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002 Dec 5;347(23):1825–33.

- Roy D, Talajic M, Nattel S, Wyse DG, Dorian P, Lee KL, et al. Rhythm Control versus Rate Control for Atrial Fibrillation and Heart Failure. N Engl J Med. 2008 Jun 19;358(25):2667–77.

- Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur J Cardio-Thoracic Surg. 2016 Nov;50(5):e1–88.

- Lafuente-Lafuente C, Valembois L, Bergmann J-F, Belmin J. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. In: Lafuente-Lafuente C, editor. Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015.

- Al-Khatib SM, Allen LaPointe NM, Chatterjee R, Crowley MJ, Dupre ME, Kong DF, et al. Rate- and Rhythm-Control Therapies in Patients With Atrial Fibrillation. Ann Intern Med. 2014 Jun 3;160(11):760.

- Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJGM, Tuininga YS, Tijssen JGP, Alings AM, et al. Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2010 Apr 15;362(15):1363–73.

- Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V, Böhm M, Cleland JGF, Cornel JH, et al. Rosuvastatin in Older Patients with Systolic Heart Failure. N Engl J Med. 2007 Nov 29;357(22):2248–61.

- Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R, Barlera S, Franzosi MG, Latini R, et al. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet (London, England). 2008 Oct 4;372(9645):1231–9.

- Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, Holdaas H, Bannister K, Beutler J, et al. Rosuvastatin and Cardiovascular Events in Patients Undergoing Hemodialysis. N Engl J Med. 2009 Apr 2;360(14):1395–407.

- Wanner C, Krane V, März W, Olschewski M, Mann JFE, Ruf G, et al. Atorvastatin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Undergoing Hemodialysis. N Engl J Med. 2005 Jul 21;353(3):238–48.

- Baigent C, Landray MJ, Reith C, Emberson J, Wheeler DC, Tomson C, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet (London, England). National Institute for Health and Clinical Excellence, London, UK; 2011 Jun 25;377(9784):2181–92.

- Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016 Oct 14;37(39):2999–3058.

- Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, Maron DJ, Kostuk WJ, et al. Optimal Medical Therapy with or without PCI for Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2007 Apr 12;356(15):1503–16.

- Hochman JS, Lamas GA, Buller CE, Dzavik V, Reynolds HR, Abramsky SJ, et al. Coronary Intervention for Persistent Occlusion after Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2006 Dec 7;355(23):2395–407.

- De Bruyne B, Pijls NHJ, Kalesan B, Barbato E, Tonino PAL, Piroth Z, et al. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012 Sep 13;367(11):991–1001.

- Wald DS, Morris JK, Wald NJ, Chase AJ, Edwards RJ, Hughes LO, et al. Randomized Trial of Preventive Angioplasty in Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1115–23.

- Smits PC, Abdel-Wahab M, Neumann F-J, Boxma-de Klerk BM, Lunde K, Schotborgh CE, et al. Fractional Flow Reserve–Guided Multivessel Angioplasty in Myocardial Infarction. N Engl J Med. Massachusetts Medical Society; 2017 Mar 30;376(13):1234–44.

- Stergiopoulos K, Brown DL. Initial Coronary Stent Implantation With Medical Therapy vs Medical Therapy Alone for Stable Coronary Artery Disease. Arch Intern Med. American Medical Association; 2012 Feb 27;172(4):312.

- Bangalore S, Toklu B, Amoroso N, Fusaro M, Kumar S, Hannan EL, et al. Bare metal stents, durable polymer drug eluting stents, and biodegradable polymer drug eluting stents for coronary artery disease: mixed treatment comparison meta-analysis. BMJ. 2013 Nov 8;347:f6625.

- LeLorier J, Grégoire G, Benhaddad A, Lapierre J, Derderian F. Discrepancies between meta-analyses and subsequent large randomized, controlled trials. N Engl J Med. 1997 Aug 21;337(8):536–42.

- Bønaa KH, Mannsverk J, Wiseth R, Aaberge L, Myreng Y, Nygård O, et al. Drug-Eluting or Bare-Metal Stents for Coronary Artery Disease. N Engl J Med. Massachusetts Medical Society; 2016 Sep 29;375(13):1242–52.

- Diao D, Wright JM, Cundiff DK, Gueyffier F. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane database Syst Rev. 2012 Jan;8:CD006742.

- Chobanian A V., E L, P P. Hypertension in 2017—What Is the Right Target? JAMA. American Medical Association; 2017 Feb 14;317(6):579.

- Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, Goff DC, Bigger JT, Buse JB, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 Jun 12;358(24):2545–59.

- redGDPS. Algoritmo de tratamiento de la hiperglicemia en la diabetes tipo 2. 2014;1–2.

- Marathe PH, Gao HX, Close KL. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes 2017. J Diabetes. Wiley Publishing Asia Pty Ltd; 2017 Apr;9(4):320–4.

- Ives NJ, Wheatley K, Stowe RL, Krijnen P, Plouin P-F, van Jaarsveld BC, et al. Continuing uncertainty about the value of percutaneous revascularization in atherosclerotic renovascular disease: a meta-analysis of randomized trials. Nephrol Dial Transplant. 2003 Feb;18(2):298–304.

- ASTRAL Investigators, Wheatley K, Ives N, Gray R, Kalra PA, Moss JG, et al. Revascularization versus Medical Therapy for Renal-Artery Stenosis. N Engl J Med. 2009 Nov 12;361(20):1953–62.

- Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M, et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159–219.

- Ebrahim S, Beswick A. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. Cochrane database Syst Rev. 2011;(1).

- Jorgensen T, Jacobsen RK, Toft U, Aadahl M, Gl++mer C, Pisinger C. Effect of screening and lifestyle counselling on incidence of ischaemic heart disease in general population: Inter99 randomised trial. BMJ. 2014 Jun 9;348.

Hola, agradeceros la interesante informacion que estais divulagando, que tan necesitada es en estos momentos.

varias preguntas…

Que hay de la evidencia sobre la alimentacion baja en grasas para prevenir cardiopatias que tanta discusion genera?

Que hay de los estudios realizados por cochrane colaboration, que parecen ser los nuevos dioses cientificos ?

La verdad que llevo poco tiempo investigando todo esto de los estudios cientificos y como funciona y todo lo que estais publicando me esta ayudando muchisimo a entender este mundo.

Muchisimas gracias!!

un saludo

Hola, Antoan.

En relación al tema del colesterol, 2 entradas mías fueron publicadas sobre el tema hace un tiempo, la primera sobre el colesterol de la dieta y la segunda sobre el colesterol plasmático. Verás que es un tema controvertido.

http://www.nogracias.eu/2015/08/20/es-el-colesterol-de-la-dieta-tan-malo-como-dicen-por-sebastian-vignoli/

http://www.nogracias.eu/2015/09/16/colesterol-de-la-sangre-no-es-tan-malo-por-sebastian-vignoli-carradori/

En relación a la Colaboración Cochrane, son una organización excelente. Hacen revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con una metodología muy buena. Si dudas algo sobre alguna intervención o tratamiento, ahí es donde tienes que consultar primero. El principal e irresoluble problema que tienen es la calidad de la investigación primaria. Si los estudios están mal hechos (sesgados) o algunos se ocultan (sesgo de publicación; alrededor del 50% de los ensayos clínicos no se publican), eso no se arregla con una revisión sistemática o un meta-análisis. Esa es su principal limitación.

Hola Sebastian, grasciass por contestar…

Si, leere tus publicaciones, acabo de leer la de Juan.

Claro, es lo que me suponia, me parece magnifico el trabajo que pueden hacer, pero si como dices, los estudios primarios no son buenos, y ya vemos que hay un porcentaje alto, entonces estamos en las mismas.

Y he visto estudios de Cocrhane, que avalan la disminucion de las grasas saturadas, para prevenir cardiopatias.

Pero tampoco dicen que tipo de grasas saturadas.

Hay gente que opina que si Cochrane publica algo, eso es la mismisima Evidiencia Cientifica.

Gracias y un saludo cordial!